「デジタル実装」からわかること(医療・福祉)

~RAIDAで分かる!自治体の医療・福祉デジタル施策と地域比較~

寄稿:金光優・河津郁哉

第7回 「デジタル実装」からわかること

医療・福祉分野でのデジタル実装事例

今回は、医療・福祉分野における地域の現状と課題調査を踏まえ、自治体の医療・福祉分野におけるデジタル実装事例を取り上げます。また、RAIDAの「地域課題の比較」機能を利用し、類似団体と比較しながら、施策の効果を検証します。

まずは日本の医療の現状と課題を調査しました。

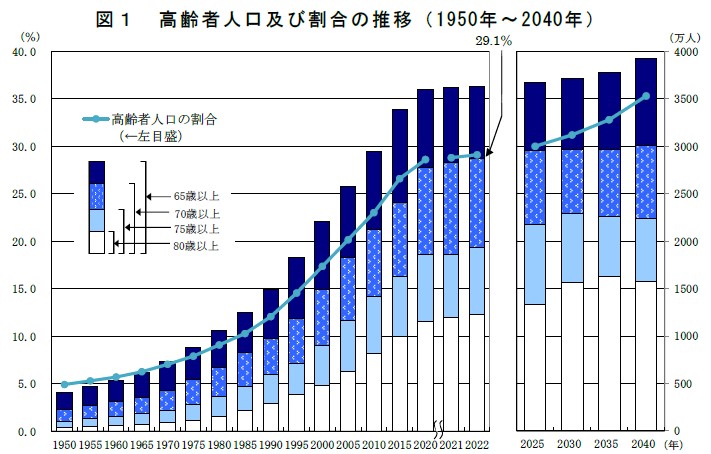

少子高齢化の進行とそれに伴う医師数の不足の問題

日本の少子高齢化は年々進行しています。総務省の統計データによれば日本の高齢化率(65歳以上人口/総人口)は2022年時点で29.1%、高齢者人口は3627万人ですが、2040年には高齢化率が35.3%、高齢者人口は3921万人まで増加すると推計されています(図1)。そのため、健康リスクの大きい高齢患者の増加に対応する医療システムの構築が急務となっています。しかし、日本の医師数は令和4年12月31日時点で 34万3275人、人口10万対医師数は274.7 人と十分なものとはいいがたいのが実情です。

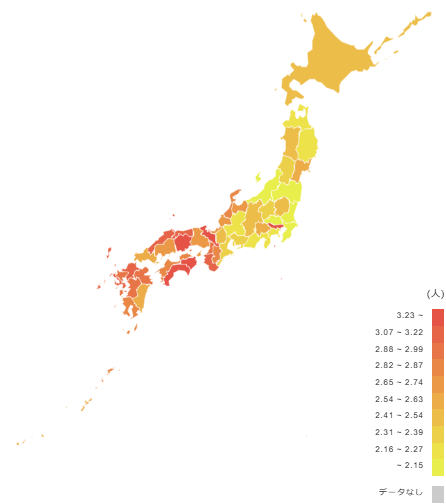

医師の偏在も重荷に

人口に対する医師数の少なさに加え、地域間や医科間での医師の偏在も深刻な問題となっています。以下の図2が示すように東北地方を中心に東日本の多くが人口に比して医師数が少ないです。

日本の医療業界は、医師数の不足をはじめとする課題を抱えながらも増大する医療需要に対応しなければならないという非常に困難な状況に置かれています。このような状況を打破するために必要とされるのが医療のデジタル化です。このコラムの後半では、医師数の不足を補完するデジタル実装事例の紹介と、その施策の効果について、RAIDAの「地域課題の比較機能」を利用しながら検証していきます。

医療・福祉分野のデジタル化による住民福祉向上事例

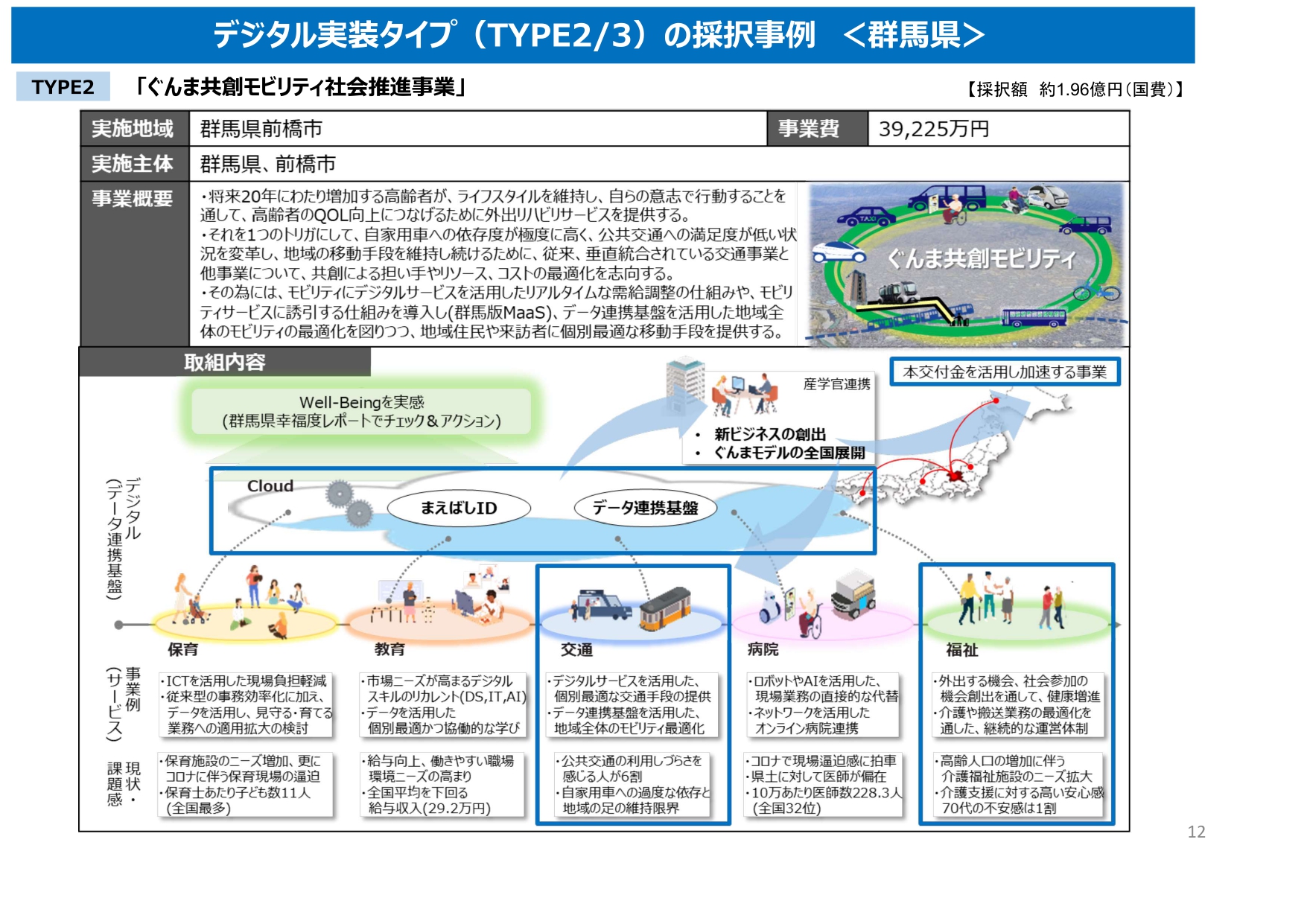

ここからは、日本の医療における課題の解決策となり得る具体的な事例を紹介していきます。その事例とは、群馬県前橋市の「ぐんま共創モビリティ社会推進事業」(採択年度2021年、TYPE2)です(図3)。

群馬県前橋市の同事業では、増加する高齢者のQOL(生活の質)向上を柱に様々な分野でのデジタル化に取り組んでいます。医療・福祉分野では医師の偏在や人口当たりの医師数が不足している現状を問題点だと認識しているということが上の図3から読み取ることができます。福祉分野では高齢者の外出機会創出のための公共交通の利便性向上や自動運転車両の運行などを進めています。医療分野ではロボットやAIを活用した現場業務の代替やオンライン診療などのネットワークの活用が進められています。

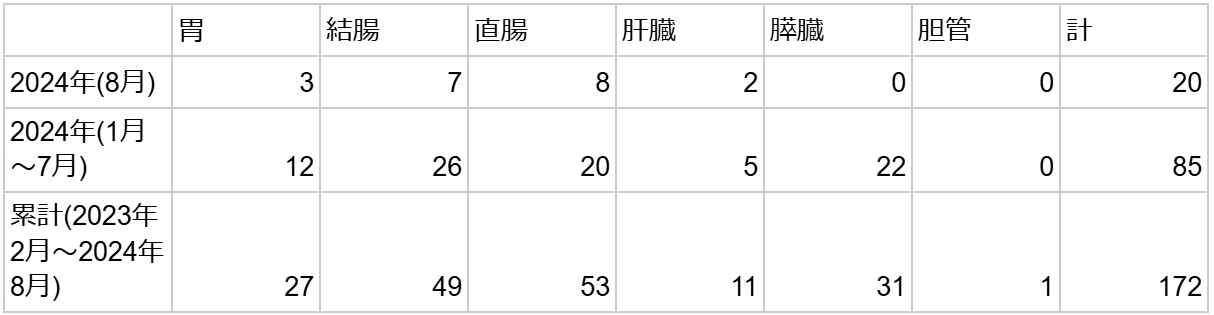

ロボットを活用している具体例としては、手術支援ロボット「ダヴィンチ」の導入が挙げられます。ダヴィンチは手振れ防止機能など最新鋭の技術を導入した医療用ロボットで、医師の業務のサポートのほか、手術の正確性が上昇し、患者の完治までの期間も短くなることで実績医療費の抑制も期待できます。県内のいくつかの基幹病院で導入されています。

図4は、群馬県済生会前橋病院(以下、前橋病院)のダヴィンチの症例数です。前橋病院では2023年2月の初施行以降、約1年半で172件ダヴィンチを用いた手術を行っています。手術支援ロボットが新しい医療のスタンダードとして定着していくのも遠くはないかもしれません。

また、オンライン診療(モバイルクリニック事業)では医療モビリティ(医療器具が搭載された車両)の活用で、医師は病院に滞在しながら遠隔診療を実施することができ、業務負担を軽減することができます。

モバイルクリニックには、基本的にインターネット(テレビ会議システム)が用いられます。医療モビリティが患者の自宅付近まで出向き、患者が車両の中のテレビ会議を通して医師の診療を受けます。医師は患者の自宅まで出向く必要がなくなり、患者も病院までの移動の負担が軽減されるため、双方にとってメリットが生まれる医療システムとなっています。こちらに関しては、実績医療費の削減に直に反映されるものではないかもしれませんが、医者と患者双方の身体・精神的な負担を軽減するという意味で有益なシステムとなっていくでしょう。

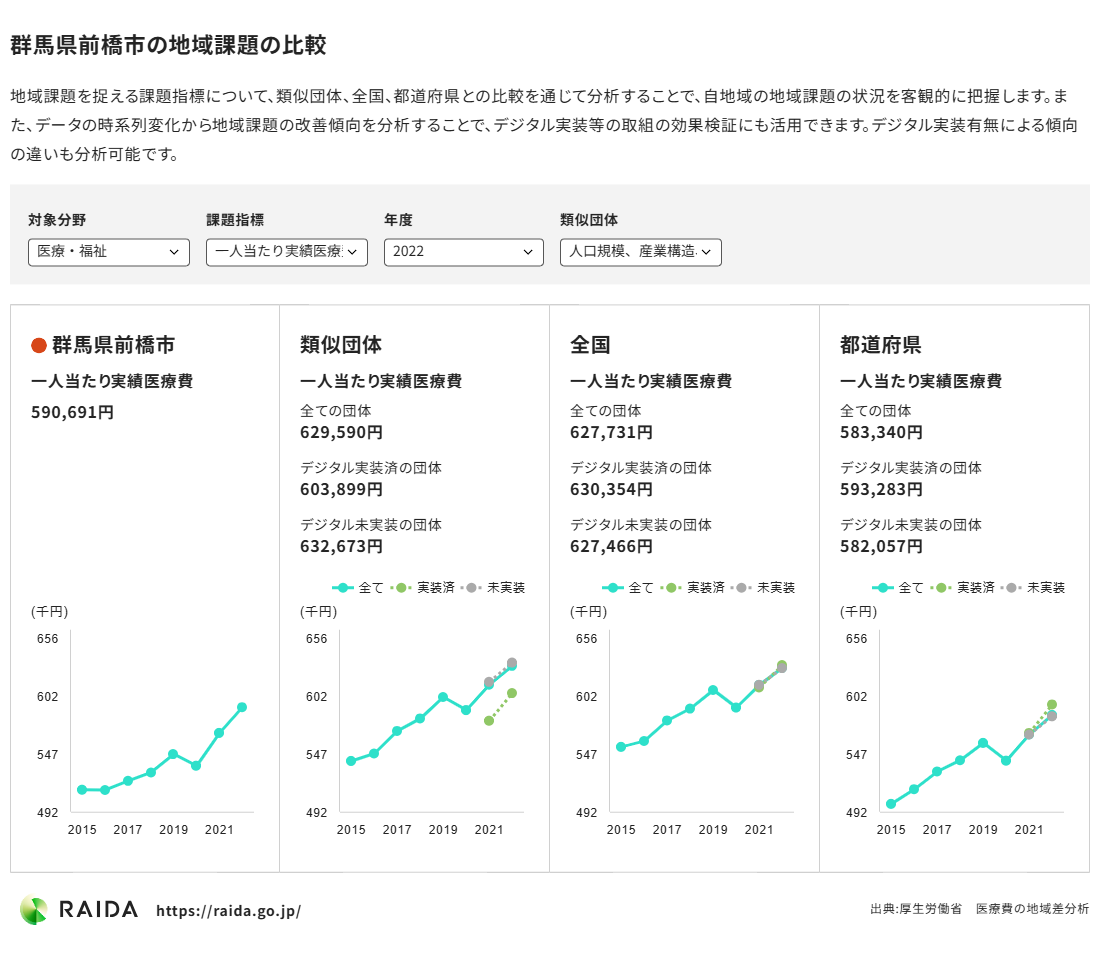

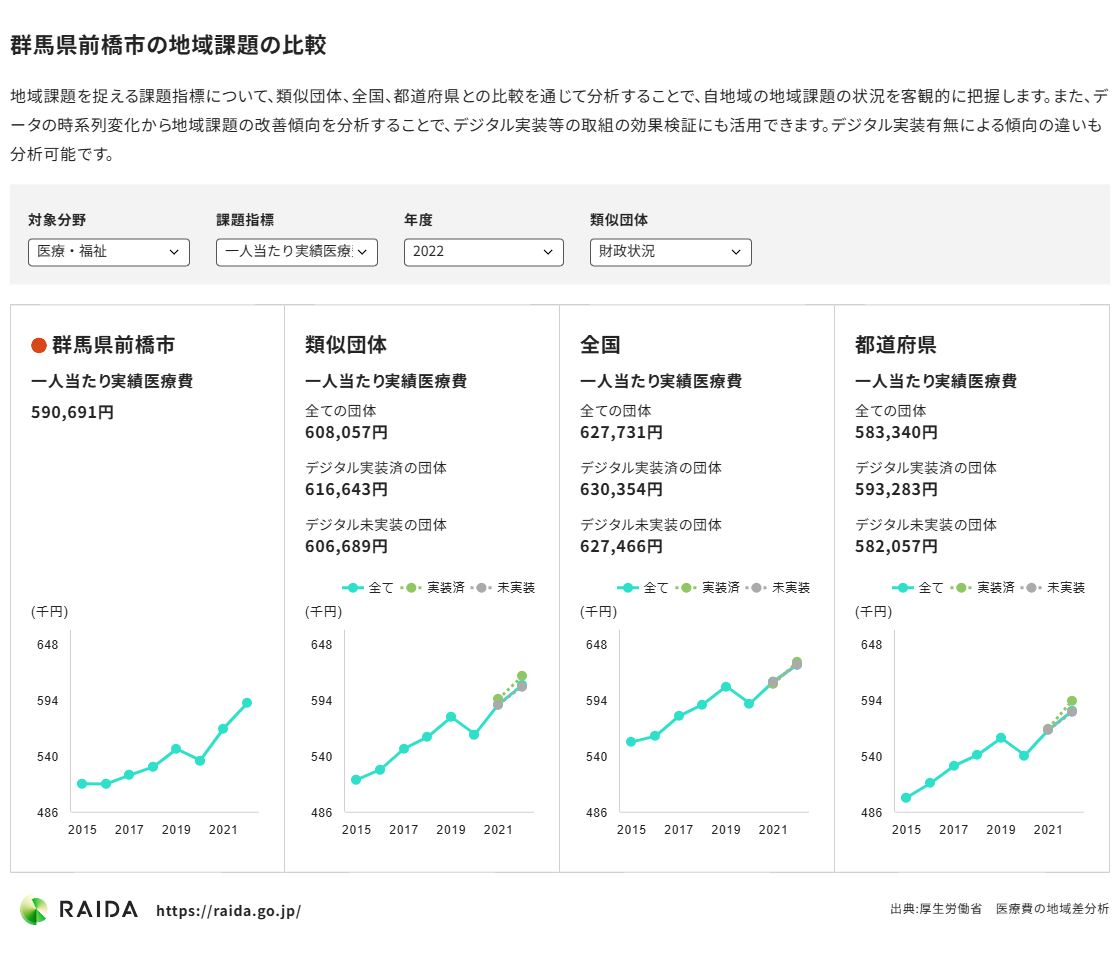

次に、RAIDAの「地域課題の比較機能」を使用し、類似団体と前橋市の実績医療費を比較していきます。類似団体は「人口規模、産業規模、地理的特性」が類似する団体と「財政状況」が類似する団体との2通りがあり、それぞれ選択して自地域と比較することができます。

前橋市の事例では「ぐんま共創モビリティ社会推進事業」が採択されたのが2021年であることと、RAIDAで参照できる最新データが2022年であることを考慮し、年度を「2022年」、課題指標を「一人当たり実績医療費」として比較を行います。図5と図6を見ると、2通りの類似団体と比較して、いずれも前橋市の一人当たり実績医療費が低いことがわかります。短期的には効果が出ることは難しいかもしれませんが、この要因としては外出機会の創出で高齢者の健康維持が向上し未病改善につながっていることや、ロボットやAIの活用による医療業務の効率化がありそうです。

「地域課題の比較」機能は、上記のような施策の達成度合いに加え、課題の特定にも活用できます。本コラムで取り上げた「医療・福祉」分野をはじめとする14の対象分野について、課題指標を自地域と類似団体、全国、都道府県の平均と比較することで、自地域の課題を定量的に把握できます。これにより、自地域の強みや弱みを明確にし、新たな課題を発見することが可能です。加えて、デジタル実装済及び未実装の団体それぞれのデータも図示されるため、デジタル実装の有用性を判断することもできます。

また、「全国のデジタル実装事例」ページでは、他の自治体が実施している事例を検索することができます。図7は、今回紹介した群馬県前橋市を例に医療・福祉分野における事例を検索したものです。他にも事例のサービス分類や事業規模、広域連携か否かなどで絞り込んだり、事業名などでキーワード検索ができたりするため、目的の事例を得られやすく、施策検討時に役立ちます。

おわりに

今回は、医療・福祉分野における日本の現状と課題の調査を踏まえ、自治体がどのようなデジタル実装を行っているか紹介しました。前半では、日本の現状と課題の調査を通じて少子高齢化の進行とそれに伴う医師数の不足の問題、医師の偏在という3つの課題を発見しました。後半では、それらの課題に取り組む自治体のデジタル実装事例として群馬県前橋市の事例を紹介し、施策の効果をRAIDAの「地域課題の比較」機能を使って検証しました。

このように、デジタル実装事例を参照したり、関連性が高いオープンデータを使って、類似団体と比較したりすることで、同じ分野での実装を検討する際に有益な材料が得られそうです。

次回は、観光分野の取組事例に注目します。