「デジタル実装」からわかること(防災・インフラメンテナンス)

寄稿:株式会社QUICK

第5回 「デジタル実装」からわかること

防災・インフラメンテナンス分野でのデジタル実装事例

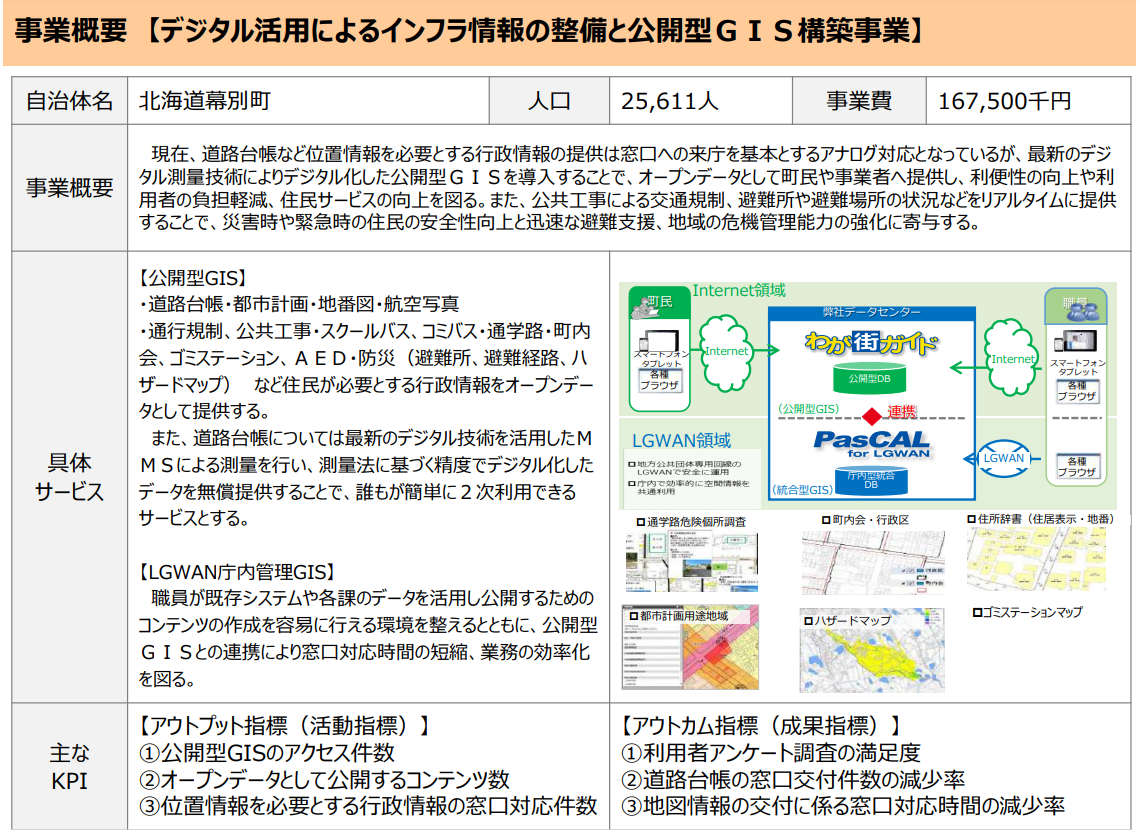

今回は、「防災・インフラメンテナンス」の分野に関する事例を取り上げます。相次ぐ自然災害やインフラ老朽化の進行などを背景に、注目される分野の1つです。全ての実装事例のうち、同分野への取り組みは「行政サービス」に次いで多く、およそ16%を占めます(図1)。

まずはオープンデータを使って、防災・インフラメンテナンス分野の現状や課題を推察します。ここでは「防災」と「インフラメンテナンス」に分けてみてみます。

「避難場所まで500メートル以上ある世帯の割合」、多くの自治体が全国単純平均より高い

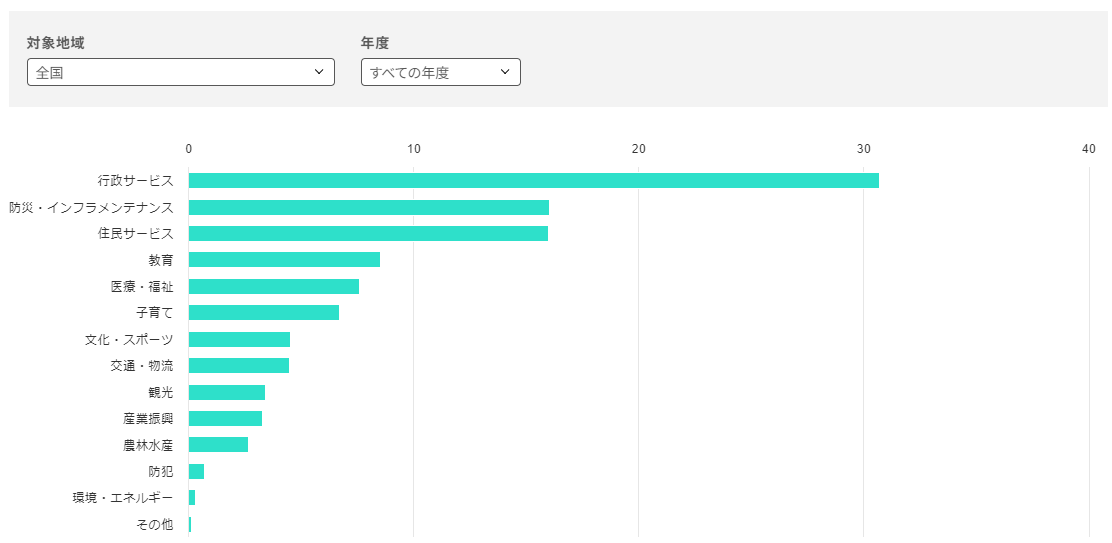

防災では総務省が公表する「住宅・土地統計調査」の「住宅の構造等に関する集計」平成30年(2018年)で、「最寄りの緊急避難場所(注)までの距離が500m以上の世帯」の割合を調べてみます。各市町村の総世帯数に対する同割合を算出しました(グラフ1)。「全国」の単純平均は37.7%。面積など地理的な事情は加味していませんが、多くの自治体で同割合が平均より高いことが現状のようです。

(注) 政府は切迫した危険から逃れるための緊急の「避難場所」と、災害時に一定期間滞在して避難生活を送る「避難所」とを区別しており、当該データは前者の避難場所に該当します。

こうした現状を補う策の1つとして、自治体がどんなデジタル実装に取り組んでいるのか、事例をRAIDAで調べてみます。「デジタル実装」から「全国のデジタル実装事例」を開き、防災・インフラメンテナンス分野の事例を探します。採択年度は2021~2023年の全対象とし、さらに事業概要欄で「避難」をキーワードに絞り込みました。ここでは例として北海道幕別町、群馬県みなかみ町、熊本県八代市の3つの市町での取り組みをみてみます。

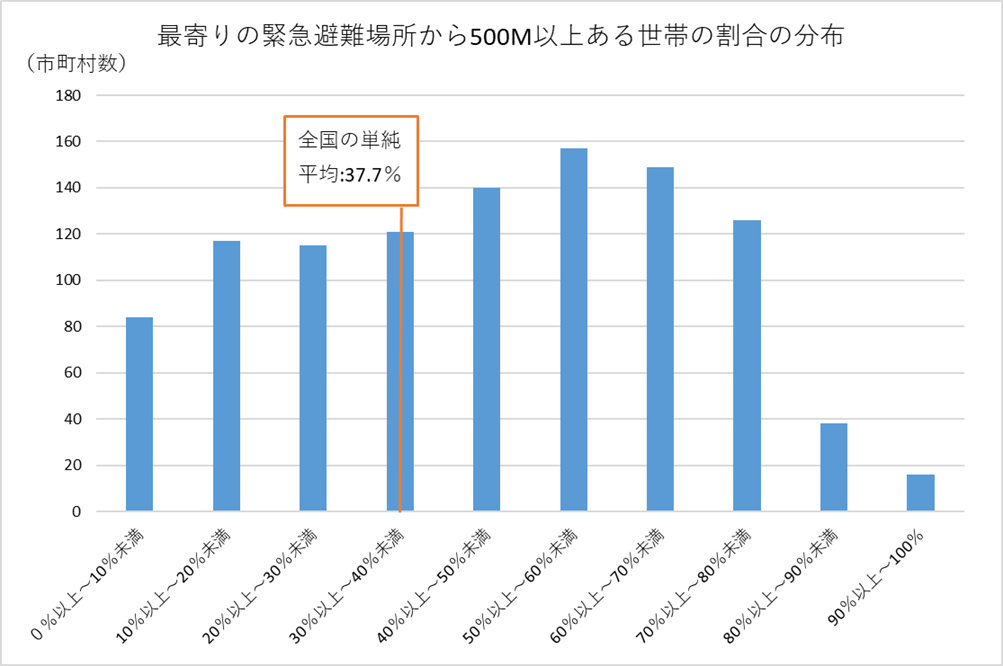

北海道幕別町では「地理情報システム(GIS)」のサービス分野で「デジタル活用によるインフラ情報の整備と公開型GIS構築事業」に着手しています(採択年度:2023年、実装TYPE:TYPE1=優良モデル・サービスを活⽤した実装の取組)。道路台帳など紙ベースの位置情報をデジタル化した公開型GISを導入し、オープンデータとして住民に提供する事業です。災害時向けには避難所や避難場所の状況をリアルタイムで開示し、迅速な避難を支援します(図2)。

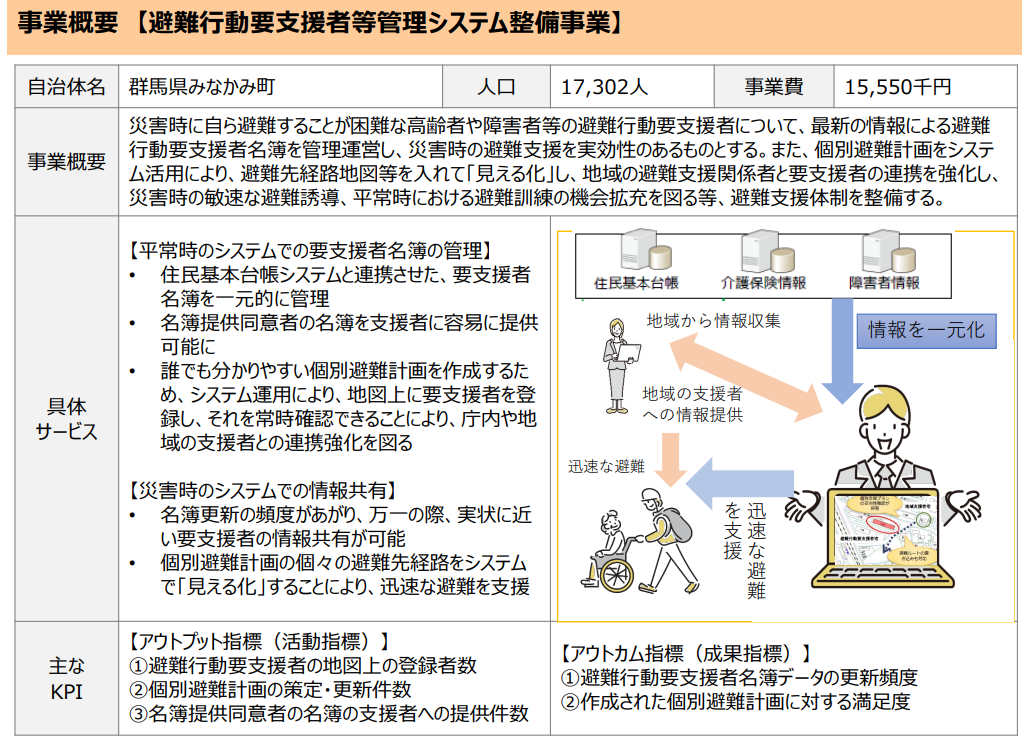

群馬県みなかみ町では「避難行動要支援者等管理システム整備事業」を手掛けています(同:2023年、同:TYPE1)。一人で避難することが難しい高齢者や障害者などの避難行動要支援者の名簿を、住民基本台帳システムと連携して一元管理化する事業です。システムの活用で名簿の更新頻度も上がり、また、個別避難計画には避難経路地図や要支援者を登録して見える化することもできます。災害時には地域の避難支援関係者と要支援者の連携を強め、迅速な避難誘導にもつながる取り組みです。(図3)

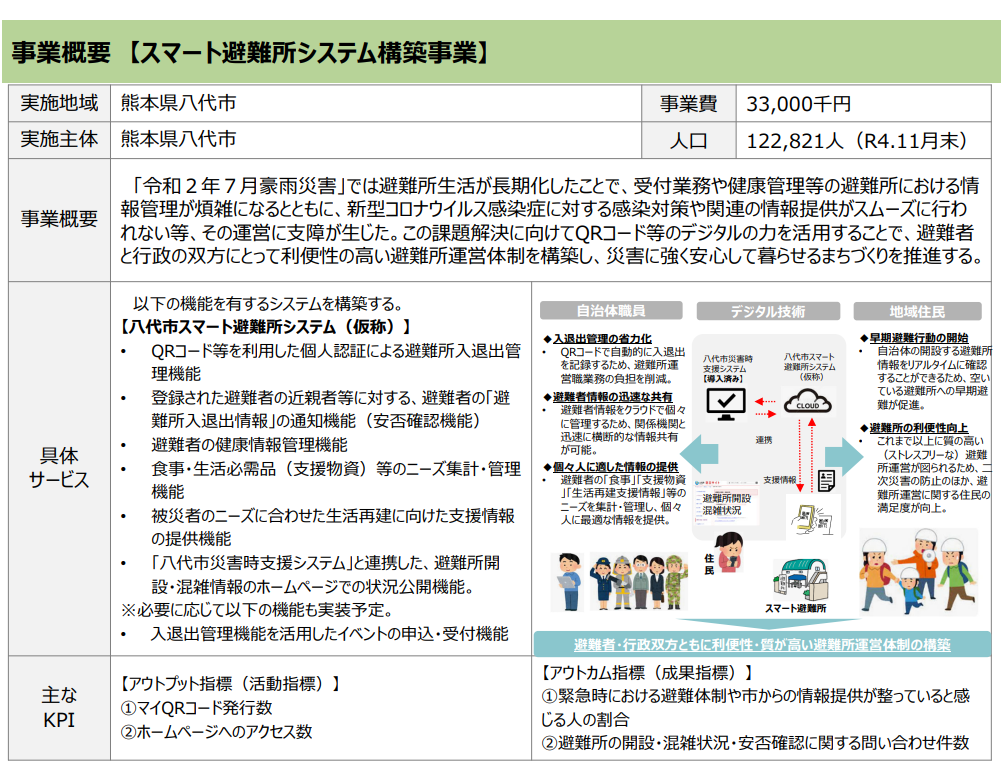

また、熊本県八代市では「被災者支援業務のデジタル化」として「スマート避難所システム構築事業」に取り組んでいます(同:2022年、同:TYPE1)。令和2年(2020年)の豪雨災害をきっかけに、避難者と行政にとって便利な避難所の運営を目指すものです。

主な取組はスマート避難所システムの「はちパス」で、サービスを利用したい住民が予めはちパスに登録することで、災害時には開設する避難所情報をリアルタイムで把握することができます。また、行政側ではQRコードを使って個人認証をする取り組みをしています。住民の避難所入退出や安否・健康状態の確認ができるようになり、業務負担の軽減がのぞめます。(図4)

次はインフラメンテナンスについて見てみます。

近年の土木費は6兆円台で推移、今後は老朽化インフラの対応で膨らむ可能性も

インフラメンテナンスでは総務省の公表する「市町村別決算状況調」で「土木費」の変化を見てみます。同調査によれば、土木費の内訳は「土木管理費・道路橋りょう費・河川費・港湾費・都市計画費(街路、公園、下水道、区画整理費等)・住宅費・空港費」です。

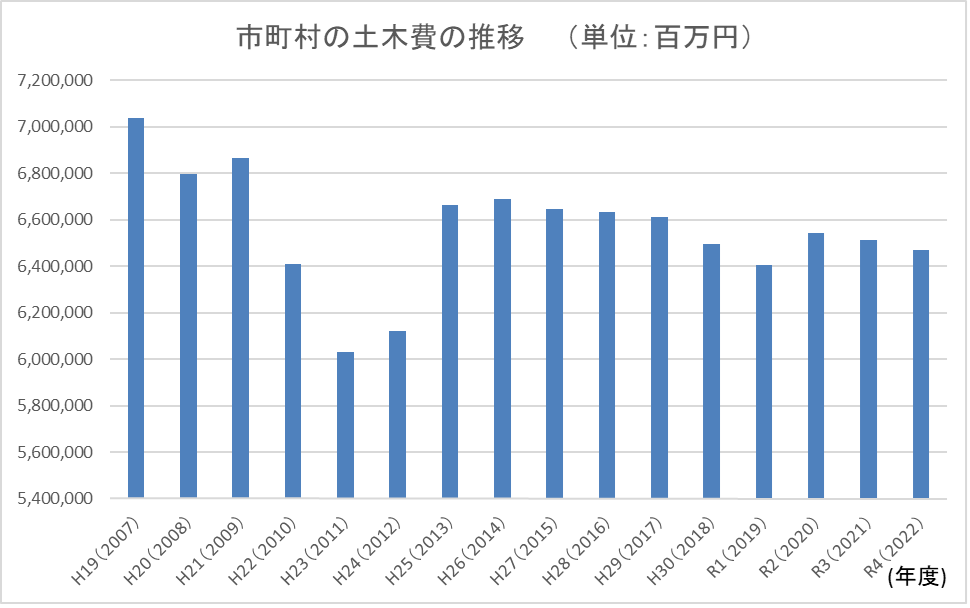

グラフ2は平成19年度(2007年度)~令和4年度(2022年度)の全市町村の土木費推移ですが、平成19年度の7兆円台を最後に、令和4年度までは6兆円台で推移しています。

国土交通省の公開する「社会資本の老朽化対策情報ポータルサイト」によれば、「高度成長期以降に整備された道路橋やトンネル、河川、下水道、港湾等は、建設後50年以上経過する施設の割合が加速度的に高くなり、2030年、2040年とその割合が増える」と見通されています。また、「道路や下水道、公園などは、市区町村で管理している割合が多い」ことにも言及しており、自治体の土木費は将来的な増加が見込まれそうです。そのため、インフラメンテナンスに対するデジタル実装の取り組みは、土木費の縮減をもたらす1つの手段となりそうです。

RAIDAのデジタル実装一覧から土木事業に関わる事例を探してみます。採択年度は全年度を対象として検索すると、「スマート除雪」や「スマート建設」、「衛星画像活用水道管漏水調査支援」、「道路修理・補修伝達(住民投稿)システム」などへの取り組みが多く見られます。そのうち、新潟県糸魚川市、宮城県栗原市、広島県海田町の3自治体の事例についてみてみます。

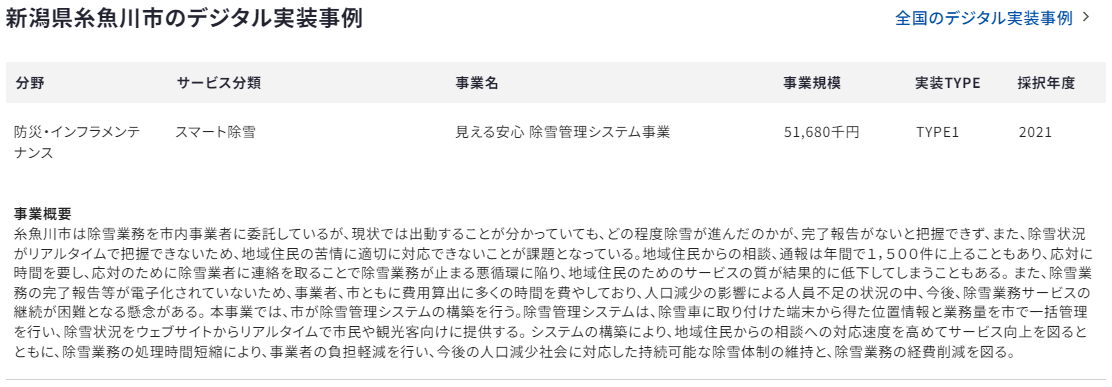

新潟県糸魚川市は「見える安心 除雪管理システム事業」に取り組んでいます(同:2021年、同:TYPE1)。除雪状況がリアルタイムで把握できるよう、除雪車に位置情報を発信する端末を取り付けるとともに、業務量を一括管理できる除雪管理システムを構築。この取り組みで除雪時間と事業者の負担を減らし、人口減少を見据えた持続可能な除雪体制の維持と経費削減を図っています(図5)。

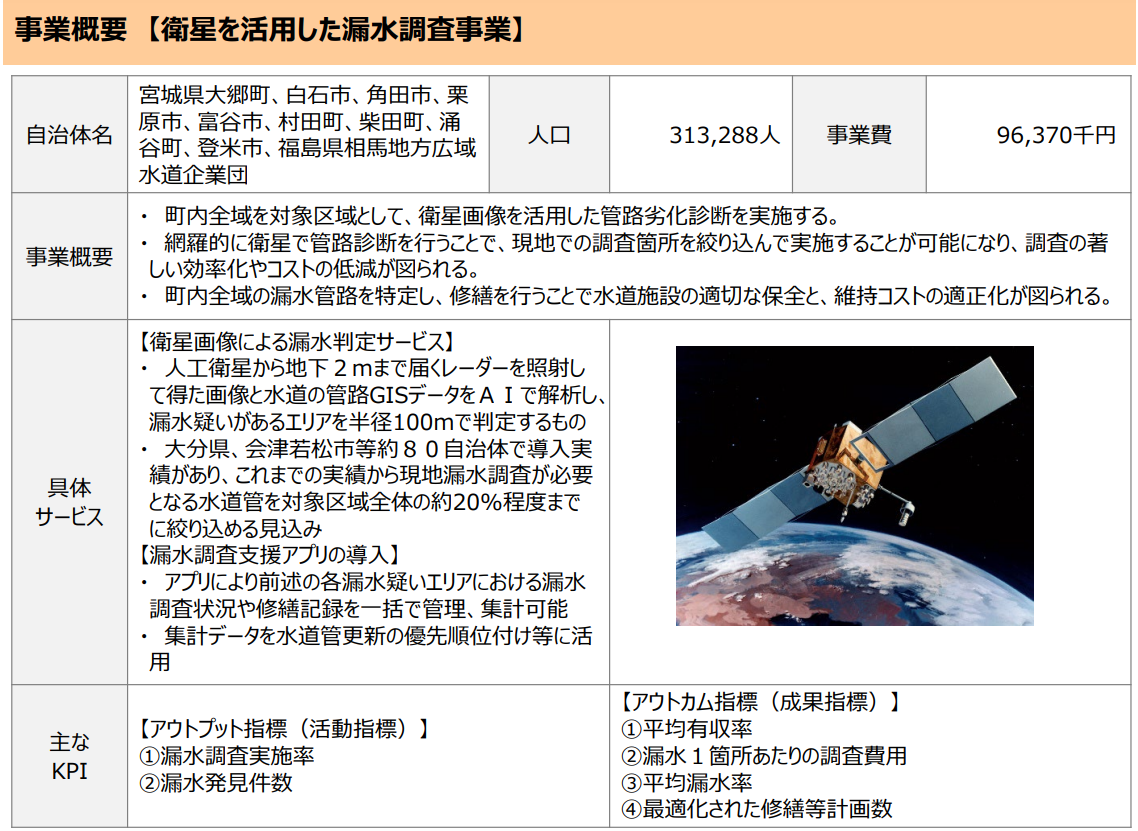

宮城県栗原市が手掛ける「衛星を活用した漏水調査事業」では、衛星画像を使って水道管路劣化の診断をする取り組みをしています(同:2023年、同:TYPE1)。衛星画像を使えば、現地での調査箇所を予め限定してできるようになり、調査業務の効率化やコストの低減を図れるというものです。宮城県内のいくつかの市町も同事業に着手しています(図6)。

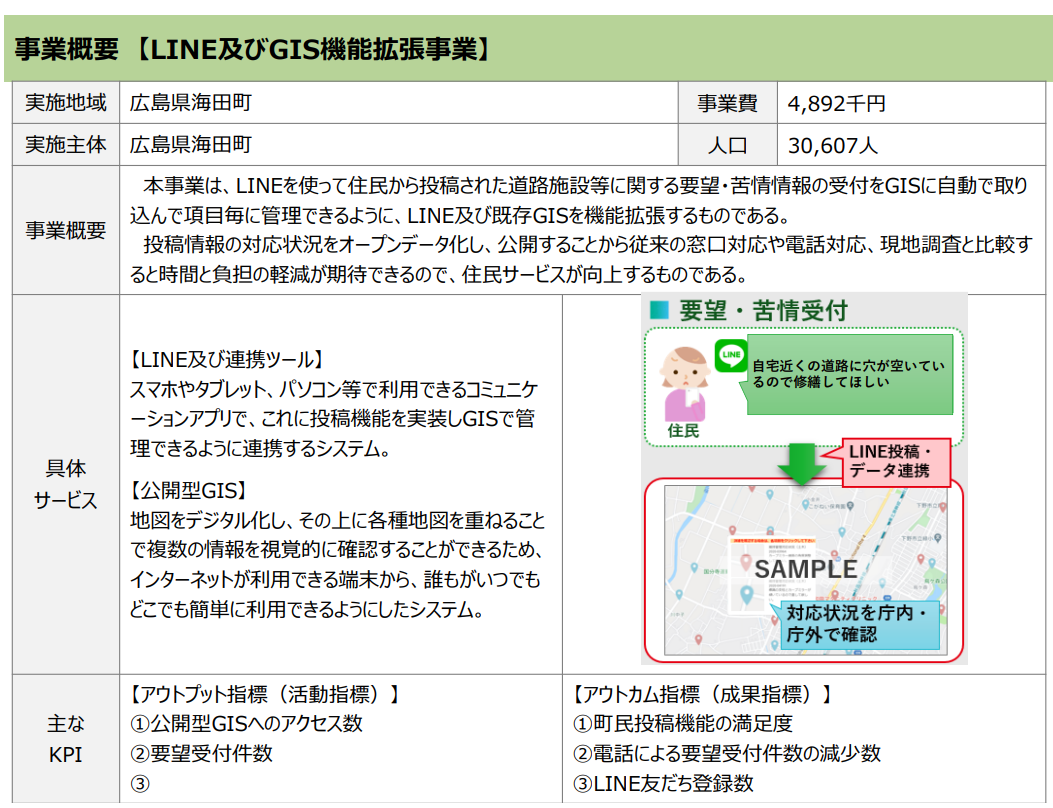

また、広島県海田町では「道路修理・補修伝達(住民投稿)システム」のサービス分野で、「LINE及びGIS機能拡張事業」を手掛けています(同:2022年、同:TYPE1)。対話アプリ「LINE」で、道路などの施設に対する要望や苦情などの住民投稿を受け付けます。また、同情報をGISに⾃動で取り込んで項⽬ごとに管理できるよう、LINEと既存GISを機能拡張するというものです。投稿情報の対応状況をオープンデータ化して公開することで窓⼝・電話対応、現地調査の負担軽減が期待できます(図7)。

このほか、いくつかの県では建設業務をDX化して生産性向上や労働力不足の改善、処遇改善などを進める事例も見られました。

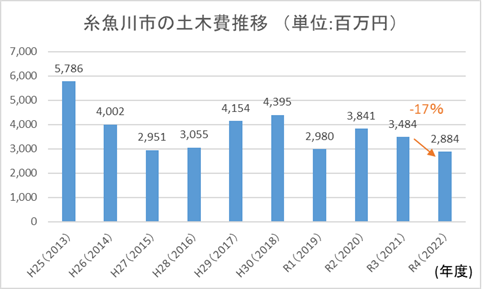

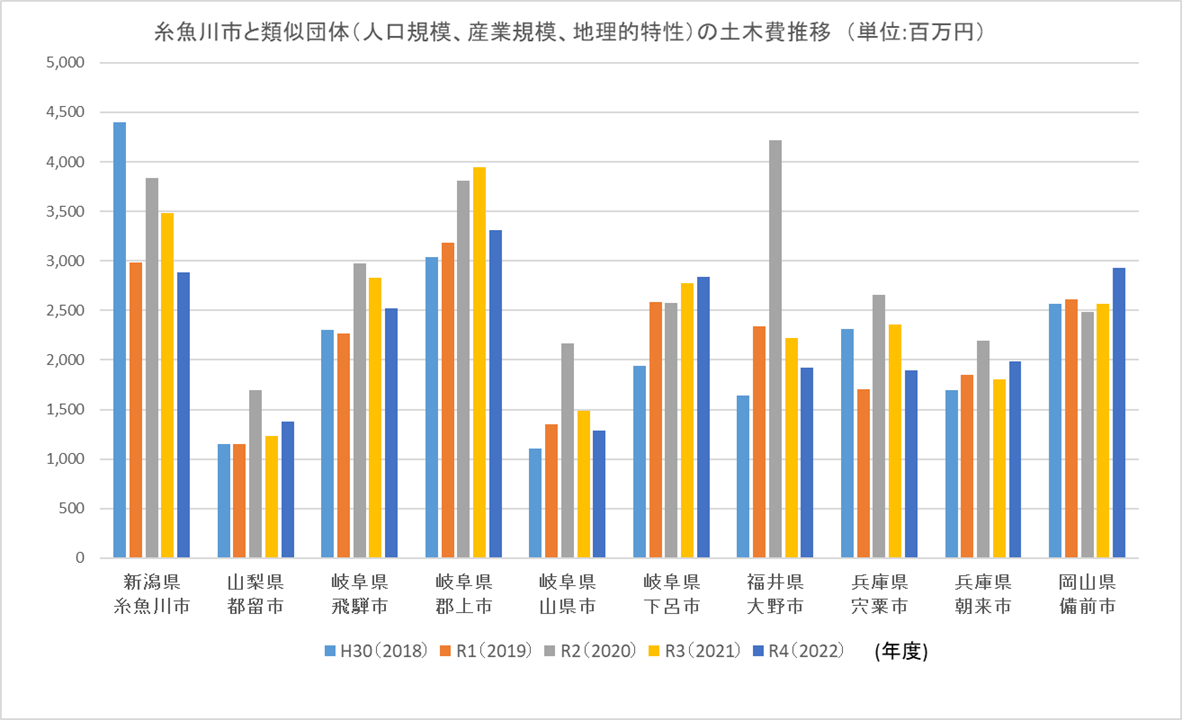

土木費については自治体ごとの事情で必要となる工事や事業の時期も異なりますが、最後に上で取り上げた新潟県糸魚川市の土木費の推移をみて実装効果の検証をしてみます。グラフ3はH25年度(2013年度)からの10年間の土木費の推移を示しますが、デジタル実装の採択年度のR3年度(2021年度)に比べ、R4年度(2022年)は-17%と逓減しています。

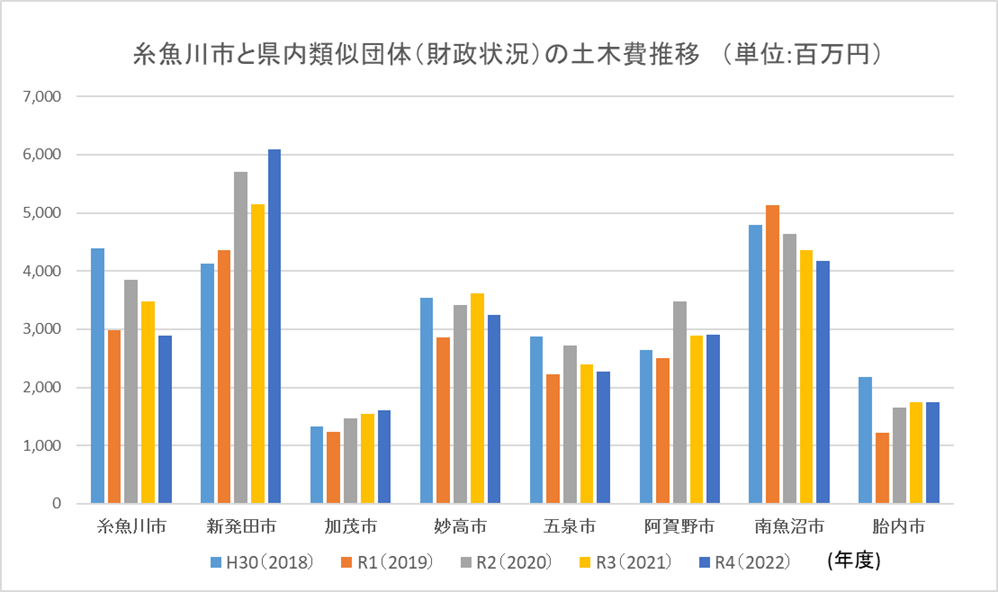

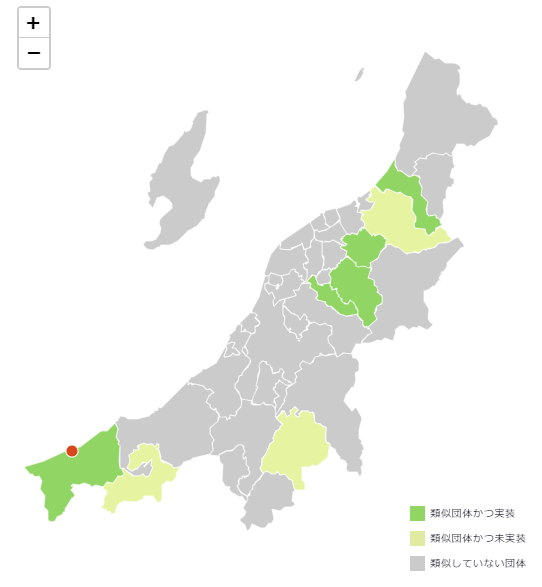

次に、RAIDAで調べた糸魚川市と財政状況が類似した団体(県内に限定、デジタル実装ありとなしの両方含む)と、土木費の推移の比較をしてみます。なお、類似団体の検索では防災・インフラメンテナンス、スマート除雪と絞り込みました。グラフ4は直近5年間を対象としますが、糸魚川市の土木費が他団体と比べて減少しているようです。

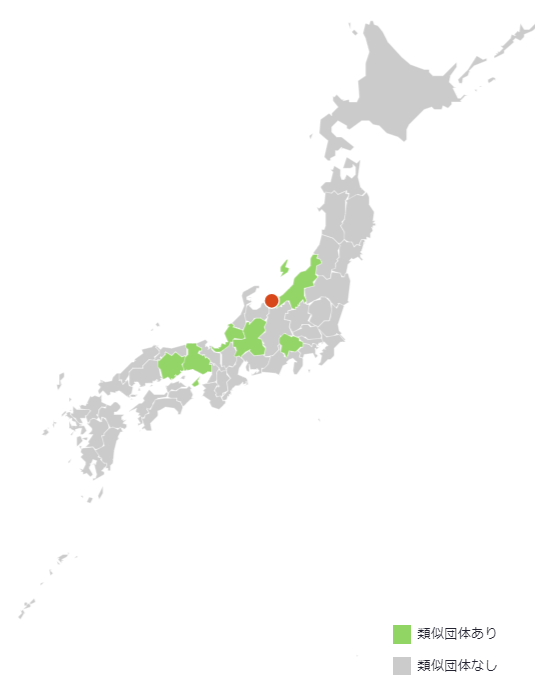

最後に人口規模、産業規模、地理的特性の類似した団体(全国を対象、デジタル実装なし)とも比較してみます(グラフ5)。類似団体と比べても、糸魚川市の土木費は減少傾向であることが確認できます。

このように、デジタル実装事例と関連性が高いオープンデータの数値を、類似団体と比較することで、実施済みのデジタル実装の効果検証や今後検討したい施策などを探る材料が得られそうです。

次回は、教育分野の取り組み事例に注目します。