「デジタル実装」からわかること(住民サービス)

寄稿:株式会社QUICK

第4回 「デジタル実装」からわかること

住民サービス分野でのデジタル実装事例

「デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ)」では、全ての人がデジタル化の恩恵を享受できる快適な社会を実現し、地方の社会課題解決・魅力向上の取組を加速化・深化するために、各地方公共団体の意欲的な取組を支援しています。

この交付金の活用用途は14に分類されており、今回は、「住民サービス」に関する事例を取り上げます。

RAIDAの「デジタル実装」から「全国のデジタル実装事例」をクリックし、分野を「住民サービス」で絞り込み、CSVをダウンロードしてから令和4年以前の取組事例を検索しました。該当した自治体の取り組みをいくつかご紹介します。

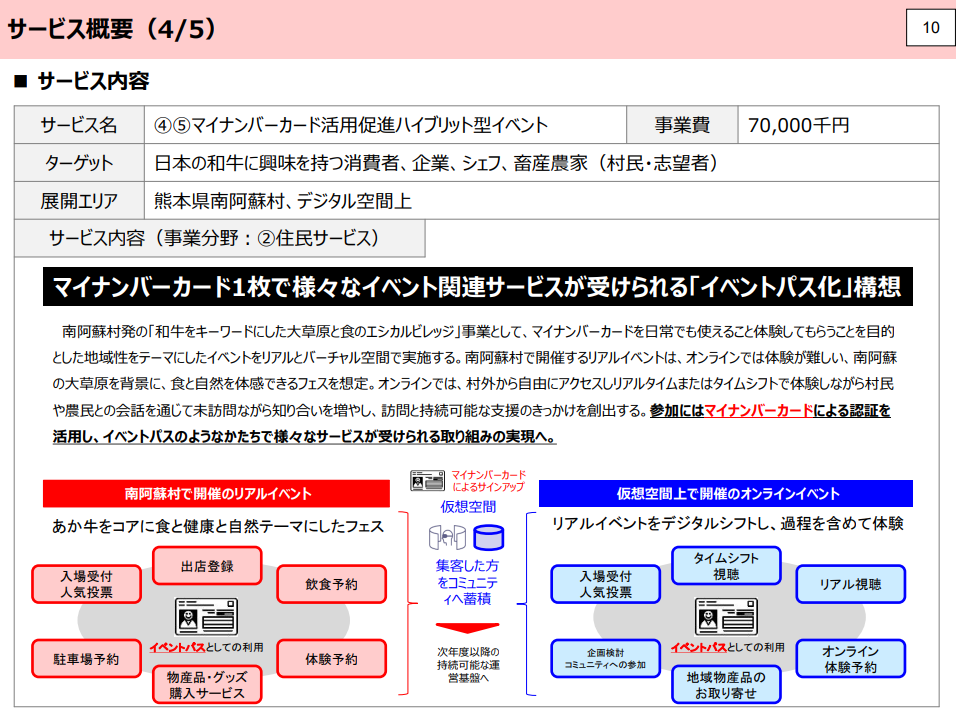

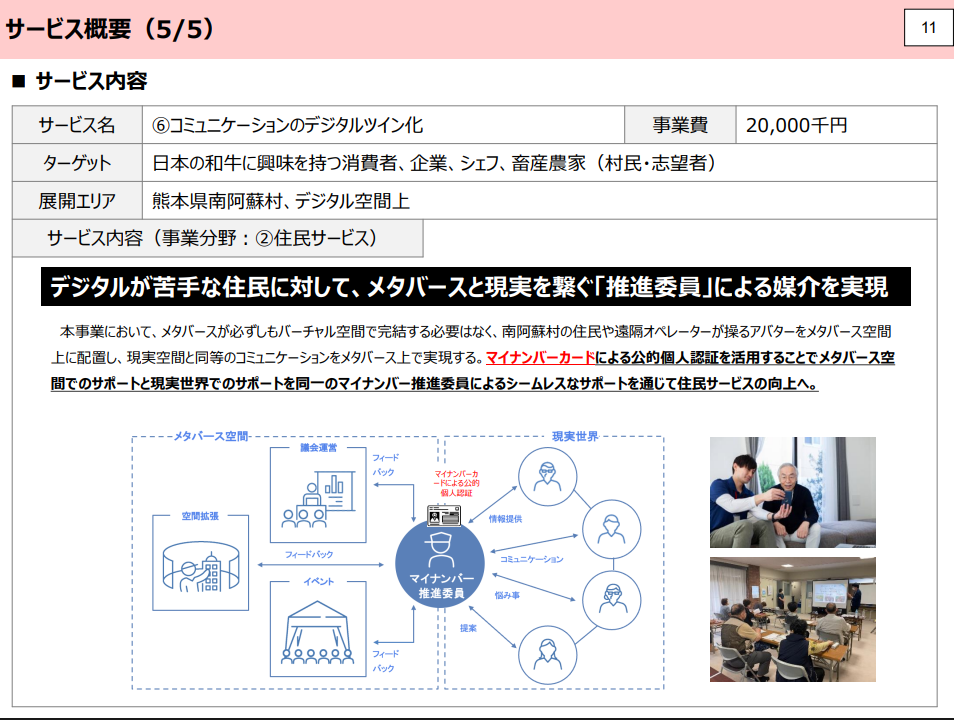

熊本県南阿蘇村では、2022年より和牛の「くまもとあか牛」を軸にした「関与」人口の増加と地域活性化モデルの確立として、「大草原が育む食と自然のエシカルビレッジ」事業を行っています(図1、図2)。そのなかで、住民サービスとして「マイナンバーカード活用促進ハイブリット型イベント」の提供及び「コミュニケーションのデジタルツイン化」を図っています。これはデジタル実装タイプのTYPEX(マイナンバーカード利用横展開事例創出型)に該当しています。

「マイナンバーカード活用促進ハイブリット型イベント」では、マイナンバーカードをイベントパスとして利用し、南阿蘇村で開催されるリアルイベント及び仮想空間上で開催されるオンラインイベントに参加することができます。また、マイナンバーカードによる認証を通じて、出展者や参加者はイベント関連サービスを受けることができます。「コミュニケーションのデジタルツイン化」では、デジタルが苦手な住民に対して、マイナンバーカードによる公的個人認証を活用し、同一のマイナンバー推進委員がメタバース空間と現実世界の両方をサポートすることで、住民サービスの向上に繋げています。

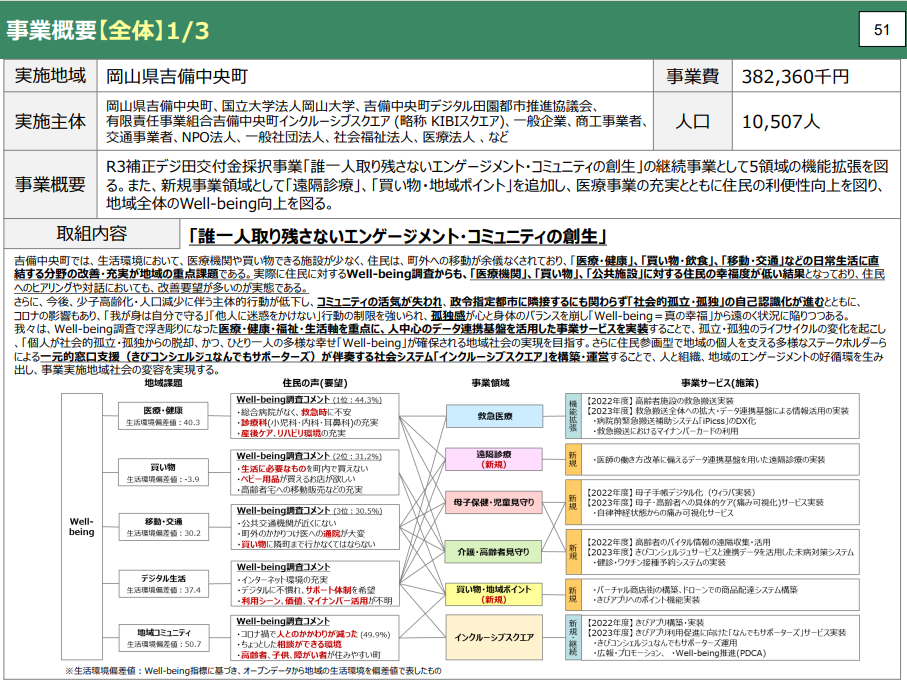

岡山県吉備中央町では、2021年より「誰一人取り残さないエンゲージメント・コミュニティの創生」事業を行っています(図3)。これはデジタル実装タイプのTYPE3に該当しています。TYPE3は、デジタル社会変革型と呼ばれています。TYPE2のデータ連携基盤を活用した複数のサービス実装に加え、マイナンバーカードの新規用途開拓かつ総合評価が優れている取り組みであることが求められます。「誰一人取り残さないエンゲージメント・コミュニティの創生」事業では、地域全体のWell-being向上を目的とし、「医療・健康」、「買い物」、「移動・交通」、「デジタル生活」、「地域コミュニティ」分野での重点課題の解消に取り組んでいます。

本事業の「医療・健康」においては、町民向けポータルアプリである「きびアプリ」や住民の活動をオンライン・オフラインの両面でサポートするオペレーター「きびコンシェルジュ」の配置を通じて医療分野でのサポートシステムを構築しています。また、「デジタル生活」においては「きびアプリ」などを通じて住民の地域ポイントの獲得・使用を促進し、買い物環境の改善やインフラ管理業務のDXを推進しています。

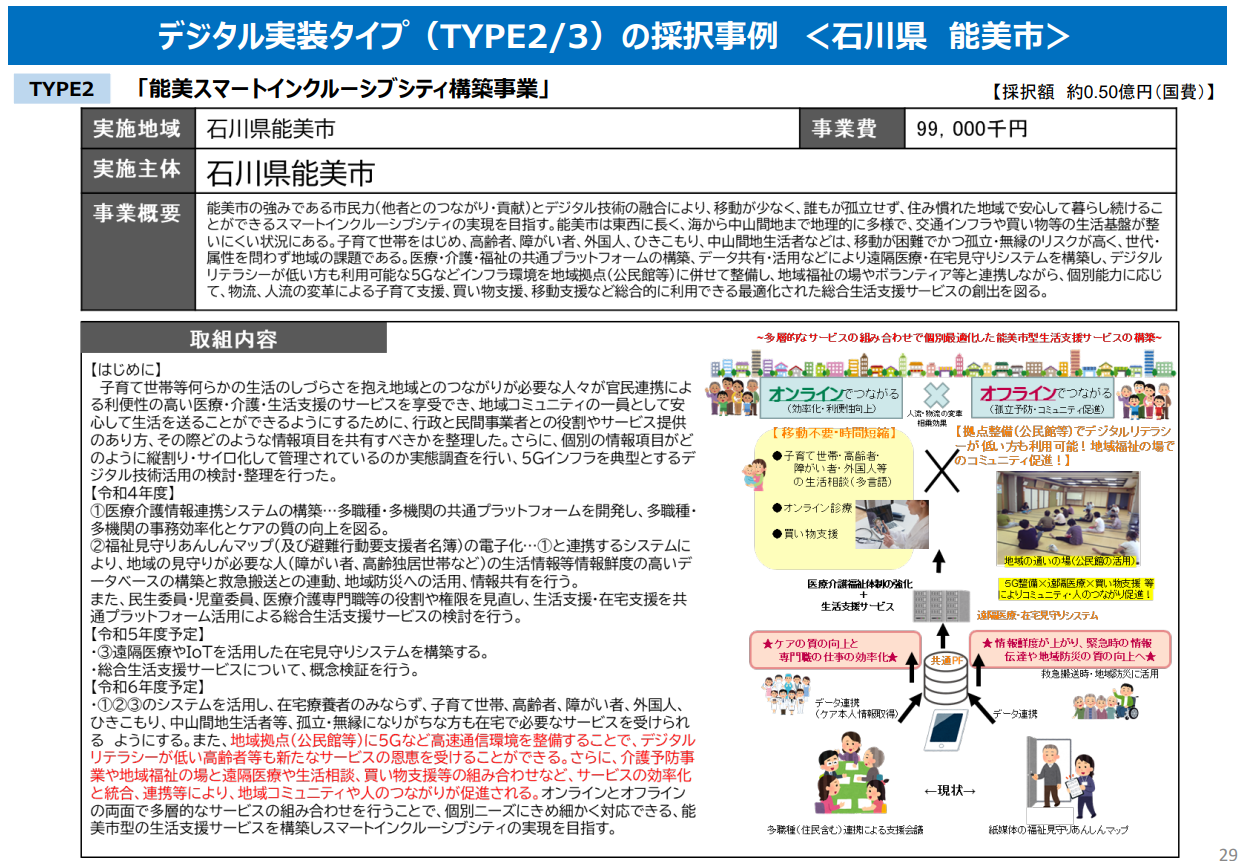

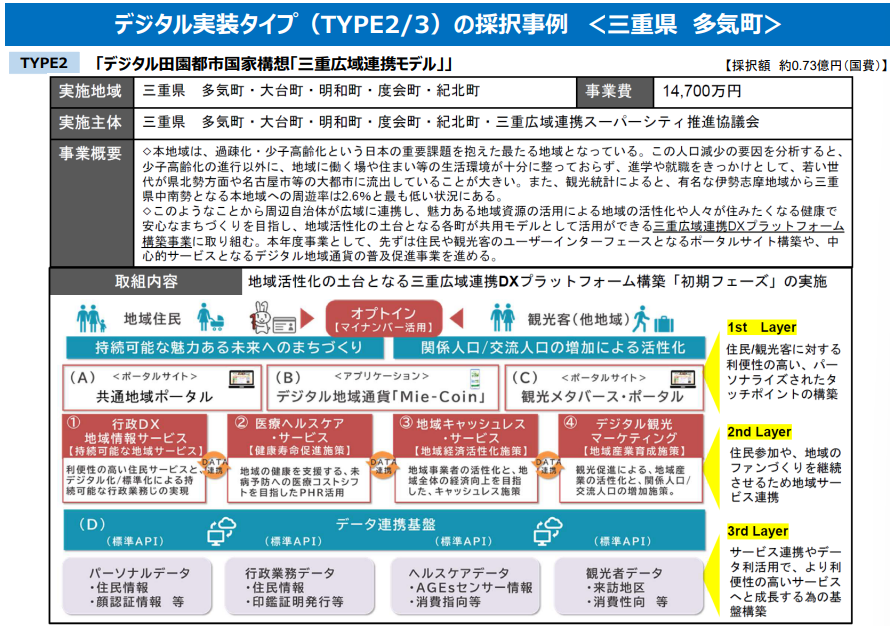

石川県能美市、三重県度会町では2021年よりTYPE2(データ連携基盤活用型)の取り組みが行われています。

石川県能美市の「能美スマートインクルーシブシティ構築事業」では、オンラインとオフラインの両面で多層的な医療・介護・生活支援の多層的なサービスを組み合わせ、提供しています(図4)。住民の個別ニーズに細かく対応することにより、生活のしづらさを解消し、地域コミュニティの一員として安心して暮らし続けられるまちの実現を目指しています。

三重県度会町が参加している「三重広域連携モデル」は、三重県中南部に位置する5つの町が持続可能な魅力ある未来の街づくりと関係人口・交流人口の増加による活性化を目的とした、三重県広域連携DXプラットフォーム構築事業です(図5)。デジタルサービスを住民や観光客に届けるため、「地域ポータルサイト」、「デジタル地域通貨」、「MAPベースポータル」の3つを軸としたユーザーインターフェースを構築しています。

「地域ポータルサイト」は共通IDでログインすることができ、住民は個々の需要や生活スタイルに合わせた情報を取得できます。デジタル地域通貨の「Mie-Coin」事業は、地域の利益を地域内で循環させることを目的とした事業です。決済手段だけではないサービス展開とマイナンバー連携や顔認証決済などの先端技術を掛け合わせることにより、利便性の向上を図っています。「MAPベースポータル」では、デジタルマップ上に観光客及び地域住民それぞれを対象とした情報を掲載し、地域の賑わいを創出することを目的としています。これにより、関係人口及び交流人口の構築を図っています。

このように各自治体では、関連するデジタル実装の事業を実施することにより、住民満足度の向上に努めています。自治体が提供する住民サービスへの住民の満足度を表す指標として、転入者率及び転出者率を見てみます。

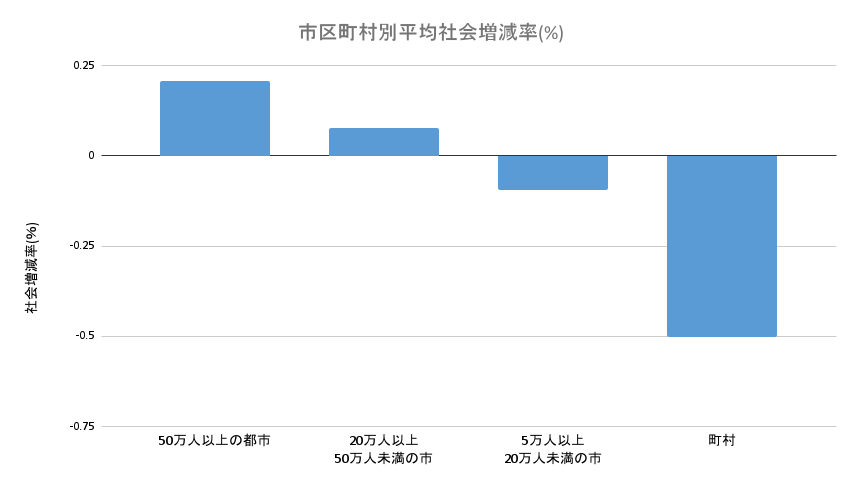

総務省が公表する「住民基本台帳人口移動報告」によると、令和5年度の人口別の市町村の平均社会増減率1は、人口50万人以上の都市が0.21%、20万人以上50万人未満の市が0.08%、5万人以上20万人未満の市が-0.10%、町村が-0.50%であることがわかりました。

1総務省 「人口推計 2023年(令和5年)10月1日現在(結果の要約)」(2024年10月15日参照)

人口増減率(%)=人口増減 ÷ 前年人口 × 100

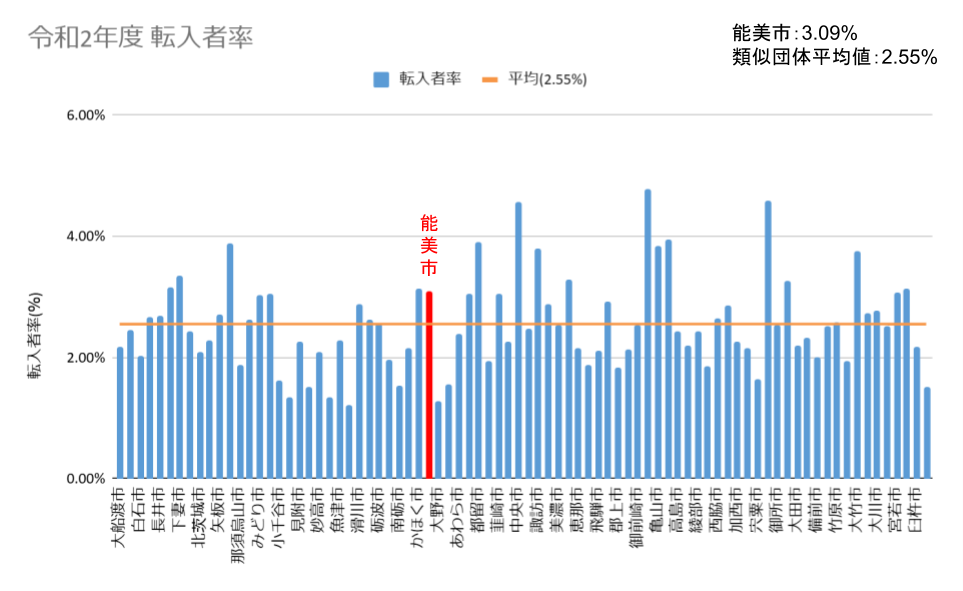

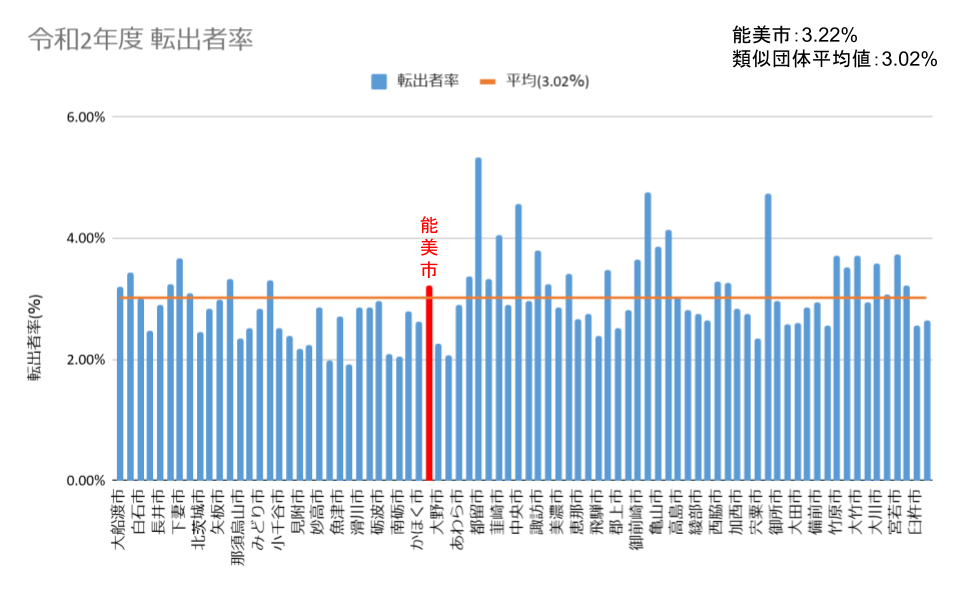

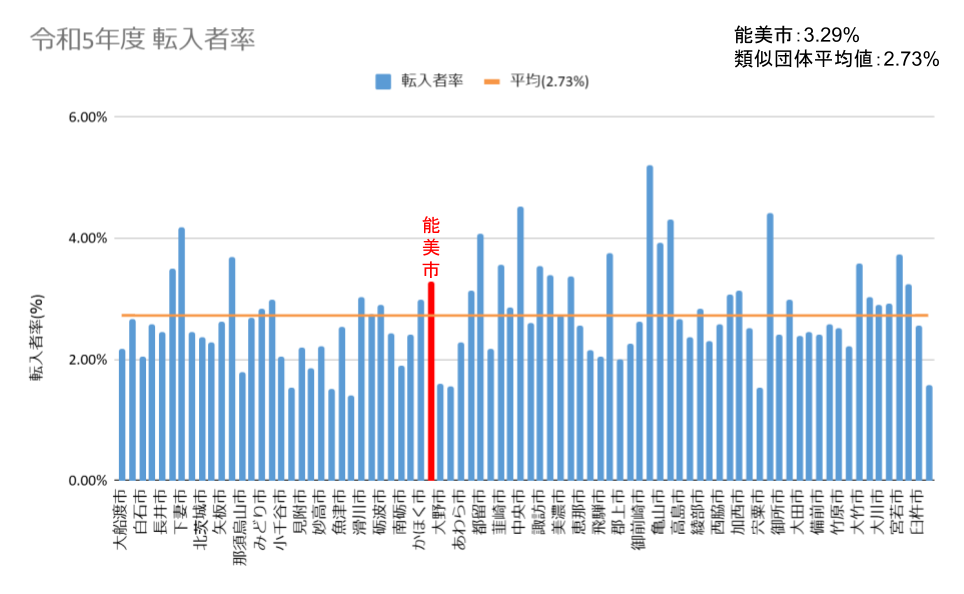

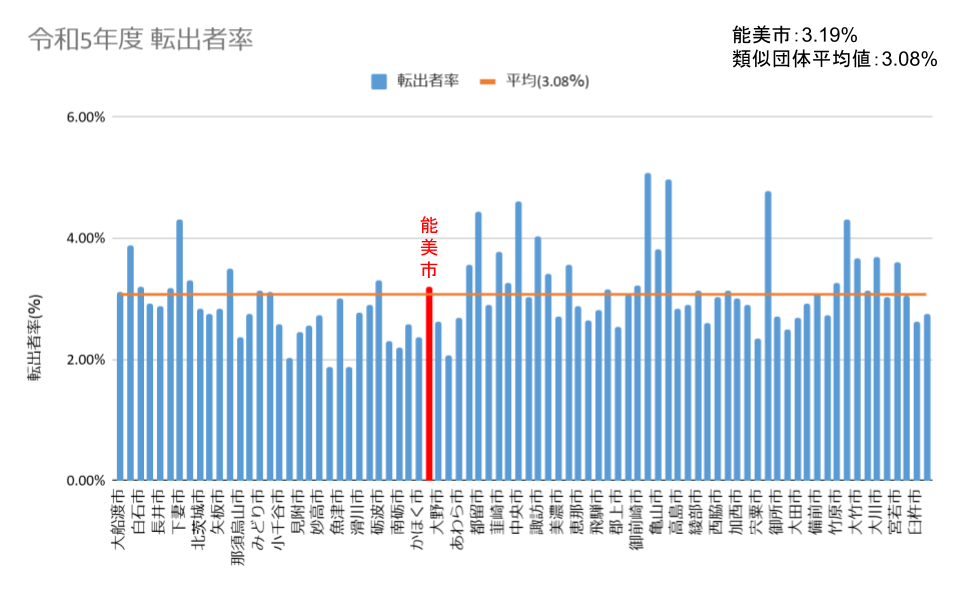

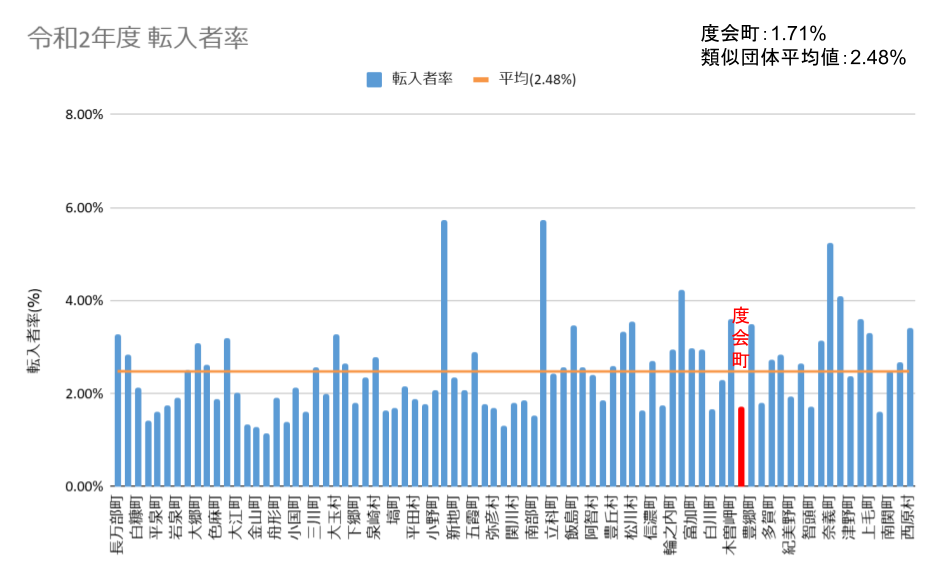

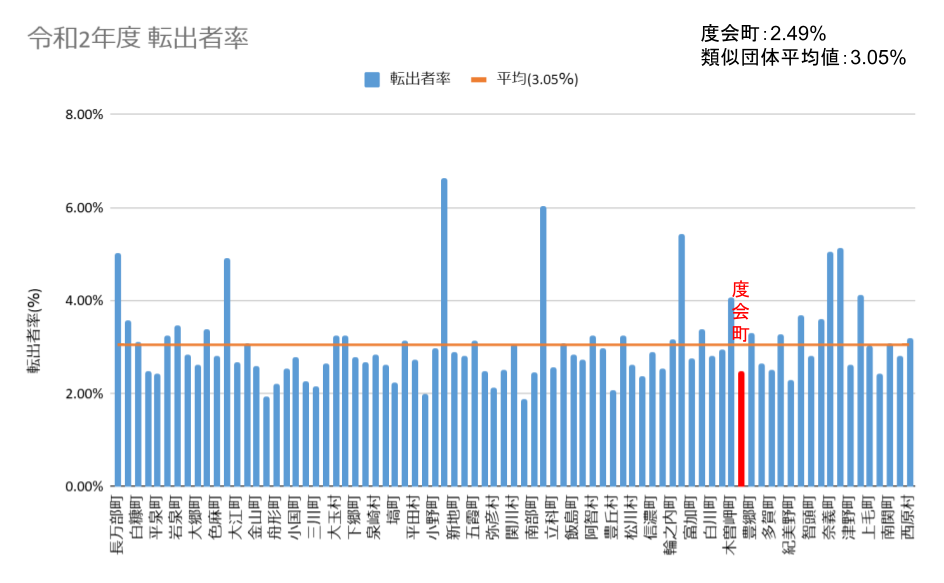

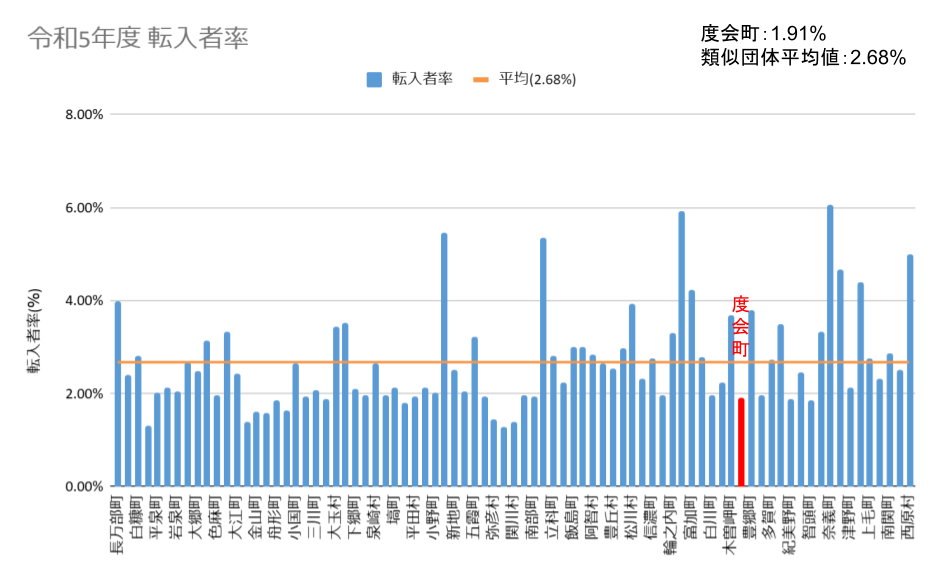

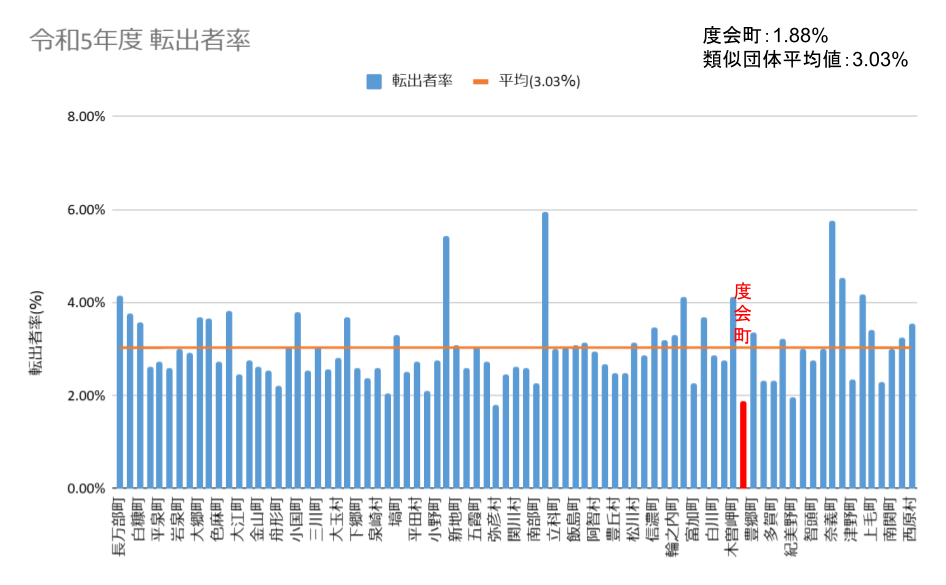

そこで、各自治体が属する市町村区分の平均社会増減率よりも割合が高く、社会人口が増加している石川県能美市及び三重県度会町について、令和2年と令和5年の「転入率」及び「転出率」を比較します。両自治体は令和3年にデジタル実装の事業を実施しています。なお、比較のために両自治体それぞれの類似団体の数値も併せてグラフを示します(グラフ2〜5:能美市、グラフ6〜9:度会町)。ここでの類似団体とは、財政力指数が類似している団体を指します。

能美市は、令和2年度と比較し転入者率が0.20%増加していることが分かります。転出者率はほぼ変動はありませんが、類似団体平均値は0.06%増加しています。このことから、他の類似団体に比べて相対的に転出者より転入者が多いことが分かります。

度会町では、転入者率において類似団体平均値の水準との差にほぼ変動はありません。一方、転出者率は0.61%減少していることが確認できます。このことから、他の類似団体と比べて転出者が減少傾向であることが分かります。

転入者率の増加・転出者率の減少は、さまざまな要因で起こり得る現象ですが、このオープンデータの指標の数値を用い、類似団体と比較しながら確認をすることにより、デジタル実装による住民の満足度という定性的な評価についても、定量的な指標を参考に判断することができそうです。

次回は、防災・インフラメンテナンス分野の取組事例に注目します。